Artetvia reprend du service, de temps en temps… Aujourd’hui partons découvrir le peintre et surtout le caricaturiste Henri Morez. Son histoire est aussi étonnante que méconnue.

Henri Morez est né en 1922 à Iasi, dans l’actuelle Moldavie, à l’époque faisant partie de la Grande Roumanie, dans une famille juive très pauvre d’expression yiddish. Le pays, alors dirigé par le roi Ferdinand Ier, est un chaudron bouillonnant dont un quart de la population est issue des minorités, en particulier hongroise, allemande, tzigane et juive, et qui est traversé par de profondes fractures économiques, politiques et sociales. Pour la famille du jeune Hers Askenasi – son nom de naissance – l’avenir est sombre. En 1927, il faut fuir.

La famille s’installe à Paris. Le jeune Hers y apprend le français et y exerce des dizaines de petits métiers, notamment tailleur – un métier qu’il détestait d’ailleurs. Il découvre aussi la peinture. Très jeune, il est repéré par Emmanuel Mané-Katz (1894-1962), l’un des représentants de la Première Ecole de Paris, originaire lui aussi d’Europe de l’Est. A ses côtés, dans son atelier de la rue Notre-Dame des Champs, il apprend le métier. Morez lui en sera redevable toute sa vie « Mon vrai père, c’est lui » dira-t-il plus tard. Et par son entremise, il est accepté par le jury du Salon d’Automne 1938 au Palais de Chaillot. C’est le plus jeune des exposants.

La famille s’installe à Paris. Le jeune Hers y apprend le français et y exerce des dizaines de petits métiers, notamment tailleur – un métier qu’il détestait d’ailleurs. Il découvre aussi la peinture. Très jeune, il est repéré par Emmanuel Mané-Katz (1894-1962), l’un des représentants de la Première Ecole de Paris, originaire lui aussi d’Europe de l’Est. A ses côtés, dans son atelier de la rue Notre-Dame des Champs, il apprend le métier. Morez lui en sera redevable toute sa vie « Mon vrai père, c’est lui » dira-t-il plus tard. Et par son entremise, il est accepté par le jury du Salon d’Automne 1938 au Palais de Chaillot. C’est le plus jeune des exposants.

La guerre vient tout bouleverser. Réfugié à Moisville, dans l’Eure, le jeune peintre passe la guerre comme garçon de ferme, sous un faux nom (Georges Bénard). Dénoncée, sa famille est arrêtée et déportée. Il ne la reverra plus. Toute sa vie sera hantée par ce souvenir et le marquera à jamais. Dans son œuvre, l’humour de l’ancien enfant du shtel se teintera ainsi toujours d’une gravité propre aux personnes laissées trop tôt seules.

Le dessinateur

En 1945, il se découvre une vocation graphique et commence à collaborer – à titre bénévole – à Jeune Combat, organe de rassemblement de la jeunesse juive, issu de la résistance, et à la diffusion assez confidentielle, il faut le reconnaître.

En 1945, il se découvre une vocation graphique et commence à collaborer – à titre bénévole – à Jeune Combat, organe de rassemblement de la jeunesse juive, issu de la résistance, et à la diffusion assez confidentielle, il faut le reconnaître.

L’année suivante, c’est le vrai lancement de sa carrière professionnelle d’illustrateur de presse. Il travaille pour la revue Droit et Liberté, journal diffusé par l’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide. Clandestin pendant la guerre, le titre parait au grand jour à la Libération. Ce seront les prémices d’une brillante carrière qui le conduira dans de très nombreuses rédactions. Sous le pseudonyme de Sernier, il se met tout d’abord au service de la presse du Parti Communiste – La Vie ouvrière (à l’époque, premier hebdomadaire de France) et L’Humanité Dimanche. Krokodil, le célèbre journal satirique soviétique reprend même l’un de ses dessins : une grande première pour l’Humanité qui fête l’événement au champagne. Peu après, ayant dénoncé les mesures antisémites du nouveau régime communiste roumain, il est limogé. Il se tourne alors vers un autre type de presse ; rien ne l’arrête : revues, hebdomadaires, quotidiens nationaux ou régionaux…

Pendant plus de vingt ans, il croque l’actualité avec humour pour Ici Paris, Paris-Match, Jours de France, Le Figaro littéraire, Le Pèlerin, Notre temps, Panorama Chrétien, Le Rire, Le Progrès de Lyon, L’Est Républicain, Le Midi Libre, Le Dauphiné Libéré, France Dimanche, Elle…

Son talent est récompensé : en 1954, il reçoit le prix Carrizey du meilleur dessinateur humoristique, un an après Pierre Henri Cami. Dix ans plus tard, en décembre 1964, un recueil, Cocktail avec un trait de Morez, est publié chez Dupuis dans la collection Gag de Poche, aux côtés de Boule et Bill, Lucky Luke et Gaston Lagaffe.

Son trait vif et sobre, tendre et triste à la fois fait de lui l’un des grands de son époque, aux côtés de Sempé, Faizant, Trez ou Piem.

Le peintre

A la fin des années 1960, lui le dessinateur reconnu et estimé, revient à ses premières amours, la peinture. Suscitant le scepticisme à ses débuts « il n’arrivera pas à se libérer du dessin » disait-on de lui, il parvient néanmoins à faire sa place dans le milieu parisien, en tant que peintre. Pour sa première grande exposition de peintures en 1968, il frappe un grand coup en étant accueilli chez Katia Granoff, qui avait œuvré auparavant à la reconnaissance de Chagall, Soutine, Utrillo ou encore Dufy. Dès l’année suivante, il expose place des Vosges (à la Bazarine).

A la fin des années 1960, lui le dessinateur reconnu et estimé, revient à ses premières amours, la peinture. Suscitant le scepticisme à ses débuts « il n’arrivera pas à se libérer du dessin » disait-on de lui, il parvient néanmoins à faire sa place dans le milieu parisien, en tant que peintre. Pour sa première grande exposition de peintures en 1968, il frappe un grand coup en étant accueilli chez Katia Granoff, qui avait œuvré auparavant à la reconnaissance de Chagall, Soutine, Utrillo ou encore Dufy. Dès l’année suivante, il expose place des Vosges (à la Bazarine).

De son atelier de la rue Notre-Dame de Champs, qui fut celui de Mané-Katz et d’Othon Friesz, il poursuit son travail tout aussi « plastique » qu’intérieur. En 1977, nouvelle épreuve, son épouse Michèle meurt des suites d’une longue et douloureuse maladie.

Avec l’âge, le trait se fait plus épuré, les angoisses existentielles plus présentes. Ses amis René Goscinny, Jean-Jacques Sempé – dont il est inséparable – ou Daniel Mayer, président de la Ligue des droits de l’homme, lui sont d’un grand secours. Albert Uderzo également, qui le soutiendra financièrement.

A la fin de sa vie, il rédige plusieurs ouvrages, dont A-fou-rismes (2013) et surtout L’air était saturé de peur (2015) qui retrace son enfance et surtout la guerre et la mort de sa famille.

Il s’éteint à Paris le 11 octobre 2017.

Le style

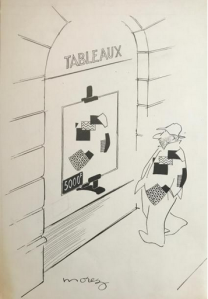

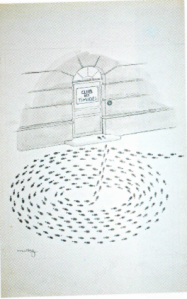

Morez allie la concision et l’esprit de synthèse, propre au caricaturiste, à la profondeur et l’intériorité du « peintre de la solitude ».

Son humour, indéniable, n’est ni corrosif, ni même mordant. Son trait est légèrement piquant et en même temps empli de bonté envers ses contemporains dont il croque malicieusement les travers. Ses sujets préférés ? La vie quotidienne et ses petits tracas, les femmes, les enfants. Un antidote contre la morosité ambiante !

Son œuvre peinte est beaucoup plus grave, avec un thème lancinant qui revient fréquemment : la solitude. Solitude de l’homme face au monde et du peintre face à sa toile. Les formes très épurées, géométriques, à la limite de l’abstraction, ainsi que la taille, parfois immense, de ses toiles, renforcent ce sentiment de vertige et d’éternelle fuite, qu’il pense devoir à ses mois de cavale en Normandie pendant la guerre. On aime chez lui la sincérité avec lequel il peint. Pour reprendre un terme du Figaro (17 mai 1968), sa peinture est « très attachante ». C’est aussi ce qui fait son charme.

Drôle Morez ? Certainement. Mais à la fois Auguste et Pierrot. Un clown triste, qui nous ravit encore aujourd’hui.

Vous appréciez les oeuvres d’Henri Morez ? Une vente a bientôt lieu à l’Hôtel Drouot – http://www.lhuillierparis.com/html/index.jsp?id=90273&lng=fr&npp=10000