Bonjour Julien, comment pourrais-tu te présenter ? Et qu’est ce qui t’as amené à t’orienter vers le secteur du marché de l’art ?

Je suis commissaire-priseur de formation, et je me suis tourné vers le conseil dans le domaine des objets d’art. J’ai baigné dans un milieu familial féru d’art, avec un père lui-même commissaire-priseur. Après les études classiques pour exercer ce métier : droit, histoire de l’art, école du Louvre, j’ai passé un concours d’entrée (examen d’aptitude) à la profession de commissaire-priseur avec un stage professionnel de deux ans puis un examen de sortie. Hé oui, ce sont de longues études !

Et pour répondre plus largement à ta question, le métier repose sur deux piliers : une solide connaissance artistique, bien entendu, mais aussi, et certains l’oublient, un grand sens du relationnel et de l’écoute. J’y reviendrai tout à l’heure.

Et tu t’es spécialisé ?

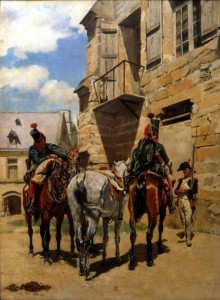

On me demande régulièrement quelle est ma spécialité. Je dirai qu’au bout de vingt ans, je me suis constitué un catalogue d’images dans la tête : je suis plus familier des tableaux et dessins anciens (XVIe-XIXe siècles). Mais en fait, ce sont les occasions qui font la spécialité. Par exemple, en travaillant sur un objet chinois, j’ai approfondi mes connaissances dans ce domaine. Cela dit, il faut savoir rester humble, personne ne pourra embrasser l’ensemble des connaissances universelles en matière artistique. L’essentiel, est, je pense, de savoir quoi et où chercher, avec la bonne documentation et la bonne personne. C’est là tout l’art du conseil-expert.

Alors justement, en quoi consiste ton métier exactement ?

Depuis sept ans, j’exerce le métier de conseil en tant qu’indépendant, ce qui me donne une objectivité et une liberté certaines. Mon cœur de métier est le suivant :

- L’assistance aux familles et aux collectionneurs pour la conservation et donc la transmission de leur patrimoine mobilier. Je réalise en quelque sorte des « audits », en conseillant les familles dans les partages, en matière de fiscalité, etc. ; si besoin, je les dirige vers le bon artisan d’art si les œuvres nécessitent une restauration. A chaque client une situation différente : j’apporte un conseil sur-mesure. Il faut surtout être à l’écoute, faire preuve de psychologie, car dans une œuvre d’art, il y a souvent beaucoup d’affect. Les partages de biens mobiliers sont des occasions qui révèlent la vraie nature des liens familiaux. Mon objectif est donc d’apaiser ces moments de tension.

- Deuxième métier, lié au premier : le conseil en vue de vente, pour valoriser d’une part le bien (optimiser sa valeur par des recherches historiques et scientifiques) et d’autre part pour trouver le meilleur acheteur, public ou privé, que cela soit par le biais d’une vente aux enchères ou de gré à gré. Par ailleurs, certains me sollicitent pour acheter des œuvres comme placement de diversification.

En bref, j’offre les services que proposent les grandes maisons du marché de l’art, à prix plus compétitifs et un service vraiment personnalisé.

Donc, si j’ai bien compris, par exemple tu fais surtout des inventaires après décès ?

Pas exactement, car certaines personnes font appel à moi pour préparer les partages de leur vivant, en présence de leurs enfants, et pas forcément après décès. Dans ce cas, mon métier consiste à inventorier l’entier contenu d’une maison, du tableau de maître au piano, en passant par la tondeuse à gazon !

Et qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ?

La recherche et les relations humaines. Si le notaire est une oreille pour les familles, le commissaire-priseur en est une autre.

Tu as un exemple de recherche ?

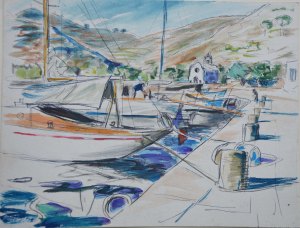

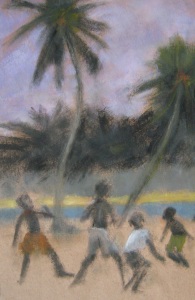

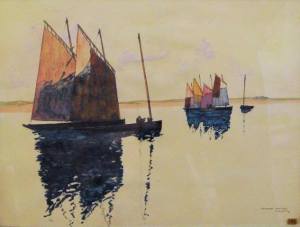

Bien sûr ! Je vais t’en donner deux. Il y a quelques années, j’ai travaillé sur un fonds de dessin, en vue de vente, de Joseph-Ferdinand Lancrenon, un élève de Girodet. C’était un travail passionnant ! Autre exemple : je suis en train de trier et classer près de 700 aquarelles de Philippe Dauchez, un peintre de marine mort il y a trente ans, en vue d’une vente qui aura lieu en octobre prochain à Drouot. J’en profite pour signaler qu’une partie des honoraires et des recettes de cette vente sera reversée à l’œuvre du Père Matthieu Dauchez à Manille.

En général, j’essaie de faire moi-même les recherches, cela dit, il faut savoir s’entourer. C’est vraiment passionnant de faire des recherches sur l’objet, son histoire, sa provenance, son caractère unique, son intégrité, le cadre dans lequel il a été conçu… Et c’est tout aussi passionnant de trouver un acheteur et de faciliter la transaction.

Quel objet t’a le plus marqué ?

Indéniablement une table à thé, portant une plaque de porcelaine de Sèvres ; cette table princière est la première d’une petite série (une douzaine) et la mieux préservée à ce jour. Ce meuble a obtenu le second prix pour un meuble français du XVIIIe siècle vendu en France. C’est un meuble merveilleux. Et pourtant, je l’ai trouvé conservé dans une simple chambre, sans que les propriétaires ne le mettent en valeur…

Certains affirment que le marché de l’art est en crise profonde. Qu’en penses-tu ?

Il serait difficile de donner une réponse complète, et donc forcément complexe, en quelques lignes. Cela dit, il faut être lucide : pour aimer les objets d’art, il est nécessaire d’avoir été formé, pas forcément de manière « académique », mais au moins d’avoir été formé au goût. C’est ce qui est en train de disparaître : on n’apprécie plus les belles choses car on recherche le fonctionnel et le pratique. On ne collectionne plus, on n’apprend plus à voir. Les gens ne sont plus sensibles à une émotion artistique, même s’ils courent visiter les expositions sans décrypter réellement les œuvres.

Alors que l’art est fondamental pour le bonheur de la personne humaine. Avec la spiritualité, c’est ce qui fait vibrer notre vie, tout en nous replaçant dans la grande continuité de nos prédécesseurs qui ont créé ces objets, dont nous sommes les dépositaires. Les objets d’art permettent de se réapproprier notre histoire, personnelle ou collective. C’est important, nous avons besoin de racines. Mon métier sert donc aussi à redonner le sens du beau, le sens de notre patrimoine et de l’excellence française.

Merci Julien !!